原因は〇〇だった!

肝機能数値の改善と対策法

⬇︎この記事ではこのような

疑問や悩みを解決出来ます

- 肝機能数値(ALT値)って何?

- 原因はどういうもの?

- 肝機能数値を下げる方法は?

- 肝臓に良い食べ物って?

こんにちは。『漢方アドバイザー』の廣瀬です。本記事では沈黙の臓器と呼ばれる肝臓についての最新情報と、肝機能数値を下げるための最新対策法を紹介していきます。

肝機能数値(ALT値)は沈黙の臓器『肝臓』のSOSサイン!?

みなさん、肝臓は「沈黙の臓器」と言われている事をご存知でしょうか?

肝機能障害が起こっていても初期の段階では自覚症状がないことがほとんどで、ついつい放置しがちになってしまいます。

下記項目に当てはまる人は注意して下さい

- ・運動不足

-

・よくお酒を飲む

- ・ストレスを感じやすい

- ・薬の服用が多い

- ・睡眠不足を感じている

- ・睡眠の質が悪い

- ・食べ過ぎてしまう

- ・肥満や高血圧の自覚がある

私は今まで肝機能に関するたくさんの方の相談を受けてきましたが、特に40-60代の男性からの相談がとても多く感じました。対処法に関する正しい知識を持って、正しく対処していくことがとても重要です。正常値を維持し、健康な日々を一人でも多くの方に送って欲しいので少しでも気になった方はこの記事を読んでいただけると幸いです。

POINT 【ALT値とは】 健康診断の血液検査で行われる肝臓の機能を調べるための項目です。

POINT 【ALT値とは】 健康診断の血液検査で行われる肝臓の機能を調べるための項目です。

肝臓に何らかのダメージが加わって細胞が破壊されると、血液中にこのASTとALTが大量に放出されるため、血中濃度が上昇します。

このことから、ASTとALT濃度が上昇しているときは肝臓にダメージが生じ、働きが悪くなっていることが分かります。

つまり、ALTの値が高いということは、

肝臓の悲鳴である可能性が考えられます。

肝臓には主に3つの働きがあると言われています。

これらの働きが悪くなると体に様々な悪影響が生じます。

正常値より高いと、現在ダメージを受けている肝臓からの悲鳴の声なのです。

放っておくとよく聞く『肝硬変』『肝脂肪』に発展してしまい、

取り返しのつかない健康被害を及ぼしてしまいます。

〈ALT値が高い原因〉

肝臓へのダメージは下記原因が述べられます。

主な原因

- 生活習慣による害悪

- 日常的アルコール摂取や、過度な摂取量

- 食べ過ぎ

- ストレス

- 睡眠の質の悪さ

- 高血圧

- 肥満

- 長期の薬の服用

- 持病によるもの

- ウイルスによるもの

中でも、アルコール以外には『高めの血圧』

が多くの方の原因となっています。

一見関係なさそうに見える「血圧」ですが、

関連性が高いと研究結果も出ています。

両方とも長期生活習慣による

食べ過ぎや睡眠の質の低下等で悪化します。

チェック

- ※睡眠不足による血圧や肝機能や健康への影響は厚生労働省のサイトにも記載されています。

血圧も高く、アルコールをよく摂取する人は

かなり高い確率で肝臓への負担がかかっていると言えます。

長期に渡る生活習慣が主に原因となりやすく、

加齢と共にALT値や血圧が高くなっていきます。

基準値より高くなっている方は特に要注意です。

血液検査項目

基準値

・ALT値:0~40UI

・AST値:0~40UI

・γ-GTP値:0~50UI

参考サイト:日本予防医学会(https://www.jpm1960.org/exam/exam06.html

さらに厚生労働省の調査※によると、

50.60代の「5人に2人がやや高め」という結果が出ています。

やや高めは、血中ALT値20-29Ul/(50~69歳の男性)を示します。

基準値以内と言っても20-29Ulでやや高めに値されます。

※厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」第44表の1より算出

POINT ①禁酒、断酒をする

POINT ①禁酒、断酒をする

アルコールの摂取が多い方はまず第一に『禁酒』です。

・酒類を家に置かない

・飲みの場には行かない

・ノンアルコールに置き換える

自主的に禁酒や断酒が難しい方は禁酒外来に通うのも一つの手で、

最近は専門の病院もあるので近くで探してみるのがいいでしょう。

POINT ②食事制限をする

POINT ②食事制限をする

摂取カロリーの低減を目指し、脂質や炭水化物の摂取を控えましょう。

・ご飯やパンや麺を抜く(主食は豆腐)

・野菜中心の食生活をする

・肝臓に良い食べ物を毎日摂取する

また、血圧が気になっている方は

DHAやEPAが豊富な

青魚(サバやサンマ)を毎日摂取すると良いでしょう。

POINT ③有酸素運動をする

POINT ③有酸素運動をする

30分×週5日程度の有酸素運動が目安です。

ウォーキングや、ランニング、水泳、

サイクリングなどが有酸素運動にあたります。

自転車通勤に変えたり、ジムへ通うのがオススメです。

運動は睡眠にも効果的なので肝機能数値や血圧が

気になっている方には一石二鳥です。

そんなの、毎日は難しい!!時間も手間もかかってしまう!

そう思った方も多いのではないでしょうか。

私が今まで相談を受けてきた方も

「運動の時間が取れない」

「仕事でお酒を飲まなければならないから禁酒は出来ない」

「食事が一番楽しみな時間だ」

など、提案すると皆さん眉間にシワを寄せていました。

ですが、出来る範囲内で少しでもいいから

生活を見直して欲しいのです。

私が一番オススメしたいのは

「肝臓を守るための食べ物」

を積極的に摂取しましょう!という事です。

【肝臓に優れた効果を持つ食べ物3選】

・しじみ

しじみには、たんぱく質やビタミン、ミネラルが豊富に含まれています。

また、しじみには肝臓に優れた効果をもつタウリンという栄養素を豊富に含むという特徴があります。

・カキ

肝臓に必要な各種ビタミンやミネラル、アミノ酸やグリコーゲンなどが豊富に含まれています。

また、肝臓の薬として使用されているタウリン等のアミノ酸が豊富なので、

肝臓を強くしたり、解毒作用を強化して悪酔いや2日酔いを防止する効果があります。

・ブロッコリースプラウト

ブロッコリーの新芽や種子に含まれる成分「スルフォラファン」が肝機能の改善に役立つと近年明らかになりました。解毒作用、抗酸化作用、抗炎症作用などがあることから、様々な疾病の予防・改善に有効である可能性が多数報告されています。

肝臓に優れた効果を持つ食べ物を3つ挙げましたが、他にも、ヒラメ、長芋、大豆、高麗人参、田七人参、ニンニク、レバー、アサリ、など沢山あります。普段の食生活に是非取り入れてみて下さい。

ただし、肝機能の改善を目指している方は毎日摂取する事をおすすめしています。

特に最近注目されている「ブロッコリースプラウト」はブロッコリーの新芽や種子に含まれる成分で、

その新芽の中に含まれる成分

「スルフォラファン」が今注目されています。

様々な生活習慣で抗酸化ダメージを負った肝臓から

スルフォラファンの抗酸化力で肝細胞を守る事が出来ます。

※動物試験等により考えられるメカニズム

ブロッコリースプラウトは大体どこのスーパーでも取り扱っており、季節物と違い非常に手に入りやすいです。価格も大体1パック125円〜200円で毎日摂取するにしても牡蠣やしじみなどに比べて安価です。

食べ方については要注意なのですが、『そのまま生で食べること』をオススメしています。

ブロッコリースプラウトに含まれるシロミナーゼという酵素は熱や酸に弱く、調理したりドレッシングをかけたりする事で活性化しなくなってしまいます。なのでサラダとして前菜にブロッコリースプラウトを生で食べるのがとても効率が良い摂取法となります。

食事で毎日摂取することが難しい方は手軽に必要な栄養素が摂れる

サプリメントも検討してみて下さい。

サプリメントは必要な栄養素を毎日補えない方にはとても便利なものです。

【サプリメントが向いている方】

- 毎日同じ食べ物は飽きてしまう

- 少しでも安価に済ませたい

- 野菜が苦手

- 手軽に摂取したい

私自身、サプリメントの利用で高めのALT値が下がり、

今では手放せないものとなっています。

ブロッコリースプラウトのサプリメントは貴重で数はあまりないですが、肝機能数値の低下と血圧の低下

ダブルで悩みを解決してくれる

「最新のサプリメント」をご紹介します!

最新のスルフォラファンを主成分とした

『スルフォラファン&ギャバの恵み』です。

定期縛りもなく、気軽に試しやすい価格帯でもあるので

まず第一歩を踏み出したい方にとてもオススメです。

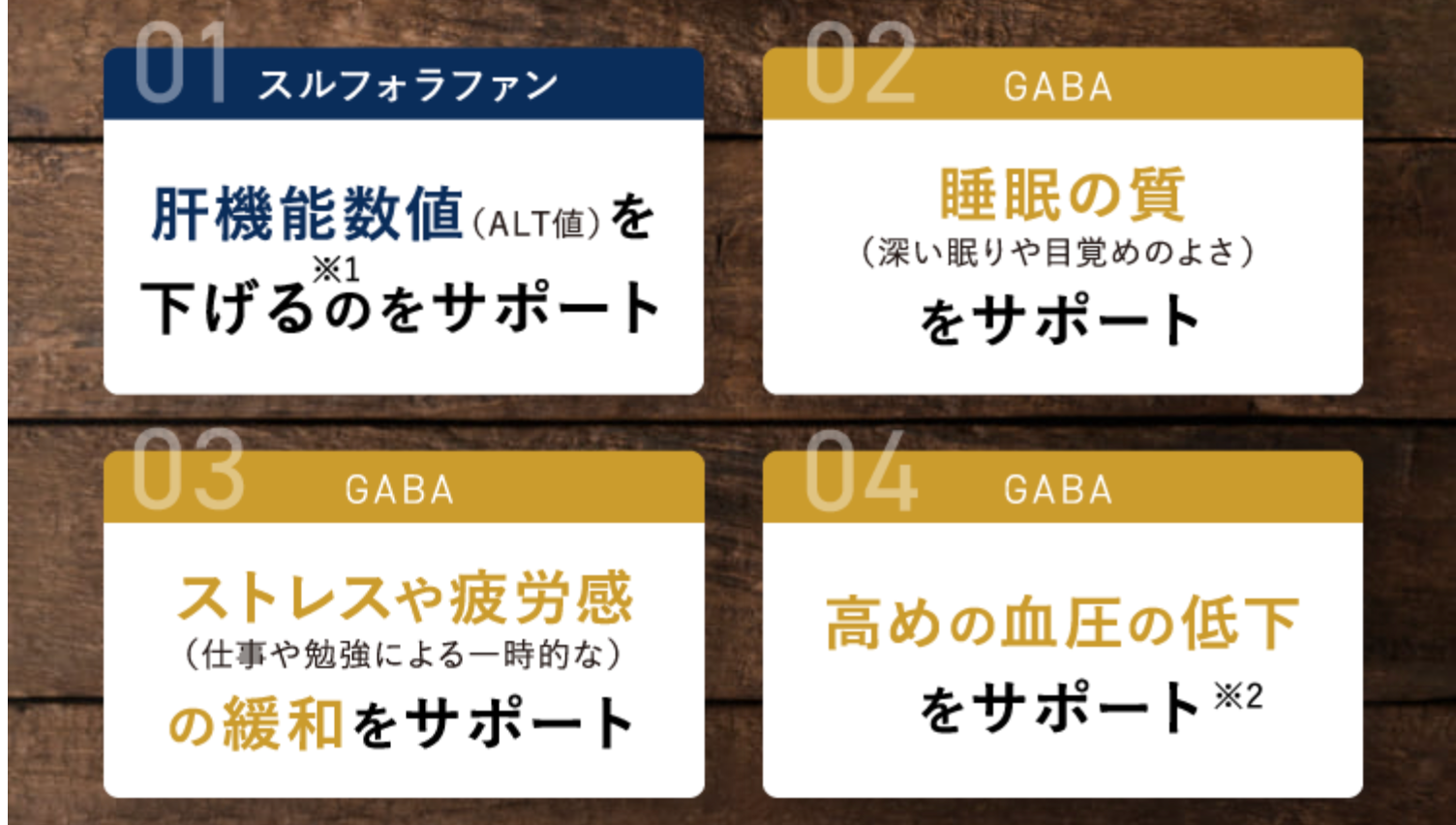

スルフォラファン&ギャバの恵みは

『機能性表示食品』で、4つの機能性を持っています。

※1 健康な中高年者の健常域でやや高めのALT値

※2 高めの血圧:収縮期血圧130~139mmHg又は拡張期血圧85~89mmHg

肝機能数値(ALT値)を下げる

高めの血圧の低下

睡眠の質をサポート

ストレスや疲労感の緩和

私から見ても悩みにかなり特化して見えるとても素晴らしい商品です。

更に研究レビューでは継続して摂取する事でやや高めの血中ALT値が低下する事が

報告されているとのことで、

自主改善するのが難しい方にとっては安心できるデータですよね。

そしてスルフォラファン&ギャバの恵みには

サポート成分も豊富に含まれて、

牡蠣、しじみを始め厳選された成分が揃っています。

私がスルフォラファンのサプリメントを調べた結果、

これだけたくさんのサポート成分が含まれている機能性表示食品は

「スルフォラファン&ギャバの恵み」だけでした。

更に、今注目の成分『ギャバ』が豊富に含まれています。

実は、ギャバには自律神経に作用することで※高めの血圧を低下させることができる唯一の成分として高く評価されています。

※高めの血圧とは、収縮期血圧が130~139mmHg,拡張期血圧が85~89mmHg

公式サイトは下記から↓↓

いかがでしたでしょうか?

今回は「肝機能数値の改善・対策法」を

ご紹介させて頂きました。

肝機能数値は無視してはいけない数字と言うのは

ご理解頂けたと思います。

今できる事を一歩ずつ、

時間をかけてもいいのでちゃんと対策していくことが大切。

一緒に頑張っていきましょう♪

廣瀬

この記事の監修者

名前:廣瀬 茜(ひろせ あかね)

保有資格:薬膳漢方検定、漢方養生指導士(中級)

活動内容:肝機能数値を始め様々な悩みに対して、薬膳漢方の視点からカウンセリングを行なっています。

※当記事においての『最新』と言う表現は自社内において最新と言う意味です。

copyright kampo-media.com All rights reserved.

![]() POINT 【ALT値とは】 健康診断の血液検査で行われる肝臓の機能を調べるための項目です。

POINT 【ALT値とは】 健康診断の血液検査で行われる肝臓の機能を調べるための項目です。

![]() POINT ①禁酒、断酒をする

POINT ①禁酒、断酒をする

![]() POINT ②食事制限をする

POINT ②食事制限をする

![]() POINT ③有酸素運動をする

POINT ③有酸素運動をする